《若为自由故:自由软件之父理查德·斯托曼传》-–—第14章:跋:粉碎孤独

[RMS:由于这一章节的内容主要是萨姆·威廉姆斯的一些个人观点,我对正文的修改都将以方括号或省略号进行标记。我所做的改动主要是为了澄清一些技术或法律上的问题,同时,我删除了一部分具有攻击性或是缺少信息量的段落。我也加了一些以“RMS:”打头标记的注释,用于回应文中的一些观点。在这一版中,威廉姆斯本人也进行了一些修改,他的改动没有明显的标识出来。]

为一个还没有去世的人撰写传记有点像是在表演话剧,台前的演出与幕后的故事相比,总是显得苍白无力。

在《马尔科姆·艾克斯传记》一书中,作者亚历克斯·哈里(Alex Haley)把幕后故事搬到了台前。在这本书的后记中,哈里不再以代笔人的身份出现,而是表达了自己的心声。在后记中,哈里讲述了自己作为一名被伊斯兰民族组织发言人当作“工具”和“间谍”的自由记者是如何突破个人和政治壁垒,最终成功出版马尔科姆·艾克斯传记的故事。

我并不想把本书与《马尔科姆·艾克斯传记》进行什么比较,不过我还欠哈里一个人情:如果没有他的后记作榜样,我不会写出这么一部坦诚的作品。在过去的一年中,他的那篇后记被我当成是一本行事指南,指导我解决如何与一个从来不愿意与他人合作的传记人物合作的问题。 [RMS:我在自己的职业生涯中确实习惯于对一些别人不假思索就接受的事物说“不”,所以我有时看上去也确实是一个不太愿意与他人合作,但这并不是我做事的动机。] 我从一开始就想为这本传记写一篇类似的后记,一方面是向哈里致敬,另一方面也是想让读者了解这本书是如何写成的。

正如本书中所记载的那样,幕后的故事开始于奥克兰的一个公寓,故事在硅谷、茂宜岛、波士顿和剑桥展开。最后,成了一部现实版的双城记:纽约——全球出版界的中心和加利福尼亚州的塞瓦斯托波尔——索诺马县的出版中心。

故事开始于2000年4月,那时候我正在为命运多舛的BeOpen网站http://www.beopen.com 写一些文章。其中的第一项任务就是对理查德·M·斯托曼进行一次电话采访。这次采访进行得很顺利,Slashdot http://www.splashdot.org/ 网站在它的“每日精彩文章”栏目中给了这篇访谈一个链接。Slashdot是VA软件有限公司(在此之前名为VA Linux系统公司,更早的时候叫VA Research)的一个热门的Nerd新闻聚合网站。短短几小时内,BeOpen网站的访问量激增,读者们蜂拥而来。

如果只是按预期的设想,故事到这里就该结束了。采访结束3个月后,当我在加利福尼亚州的蒙特雷参加O’Reilly的开源软件大会时,我收到一封来自特蕾西·帕蒂森(Tracy Pattison)的电子邮件,她是纽约一家大出版社的涉外版权经理。

To: sam@BeOpen.com

Subject: RMS Interview

Date: Mon, 10 Jul 2000 15:56:37 -0400 发送至:sam@BeOpen.com

主题:RMS采访

日期:2000年7月10日,星期一,15:56:37 -0400

亲爱的威廉姆斯先生,

我在BeOpen上读到了您对理查德·斯托曼先生所进行的访谈,觉得非常有趣。很久以来,我对RMS以及他的作品都很有兴趣,读到您的作品感觉很高兴,因为我觉得您的作品非常出色,它准确地表述了斯托曼从事GNU-Linux和自由软件基金会相关工作时所表达出来的一些精神。

我来信的目的是希望能读到更多这方面的文章,我相信我不是唯一一个提出这样要求的人。您那里是否还有更多的信息或消息源可以把您的访谈作进一步的展开,并把它写成斯托曼的一本传记吗?可以往里面添加更多有关他个性的花絮和背景资料,这样也许能让非程序员群体对这部作品产生更大的兴趣。

特蕾西让我打电话跟她进一步讨论这个想法,我照做了。特蕾西告诉我,她的公司准备出版一系列在线的电子书,这个系列中希望能有一些有趣的内容,以便吸引第一批读者。这个系列的电子书需要30000字左右的内容,大约100页,并且她已经说服她的老板出一本黑客群体中的主要人物的传记。她的老板很赞同这个建议,并且已经开始着手物色有故事的人物作为选题,她正好看到了我在BeOpen上发表的斯托曼访谈,所以就发邮件给我了。

特蕾西的原话是这样的:您愿意把这篇访谈扩展成为一本完整的人物传记吗?

我立即就做出了答复:没问题。特蕾西建议我在正式签署合同之前先准备一个故事的大纲,先给她的上级看一下。两天后,我把润色后的大纲发给了她。一周后,特蕾西回邮件通知我,她的老板开了绿灯。

我必须承认,起初我并没想要让斯托曼直接参与到这样一个电子书的项目中来。作为一个记录开源斗争的记者,我知道斯托曼是一个固执的人。我至少已经收到了半打他发给我的邮件,指责我不应该使用“Linux”一词,而应该用“GNU/Linux”。

不过,我也非常清楚,斯托曼一直期望能通过各种渠道向公众表达他的观点。如果我从这个角度来向他介绍我们的出版计划,也许他会更容易接受一些。如果不能得到他的积极配合,我就只能依赖从网上找来的各种文档、访谈和对话录音,最终写出一本并不权威的传记。

在我的研究过程中,我曾经看到过一篇斯托曼在2000年6月时所写的名为“自由还是版权?”的短文,发表在麻省理工学院的《技术观察》杂志上,这篇短文把电子书描述成集合了各种软件罪恶的产物。斯托曼认为,电子书的罪孽不但在于读者们需要使用一些专有的软件才能去阅读,而且电子书中用来保护作品内容不被非法复制的技术也非常粗暴。读者不能下载一个可以自由传播的HTML或PDF文件,而是得下载一个被加密过的文件。本质上来说,购买电子书就像是购买了一把无法转让的钥匙,只有使用这把钥匙才能开启加密的内容。任何试图不用授权的密钥解密电子书内容的行为,都构成违反《数字千年版权法》的行为——这部1998年制定的法律用于加强Internet上的版权控制。读者把加密的图书转换成开放的文件格式也同样构成犯罪,即使他们这么做的目的只是为了在自己家里的另一台电脑上阅读这本电子书。与拥有一本传统的纸质书不同,读者不可以出借、复制或转卖电子书,读者所拥有的所有权利,就只是在一台授权过的设备上阅读这本电子书,斯托曼警告说:

如果我们阅读纸质书籍,则我们还能享有一些最基本的自由。但是,如果电子书取代了印刷的纸书,则没有什么好处。通过使用“电子墨水”,人们可以在已经印有内容的“纸”上重新“印”上其他内容,即使是报纸,也会变得没有实体,转瞬即逝。想象一下:不会再有旧书店;不能把书借给你的朋友;不能从公共图书馆借阅图书。不再有不付钱就阅读的“漏洞 ”(如果从微软公司阅读器的广告内容来看,还不再允许匿名购买书籍)。这就是那些出版社想让我们面临的问题。

不用说,这篇文章引起了我们的一些担忧。特蕾西和我都没有谈论过有关她的公司所使用的软件或是电子书的版权协议。我向特蕾西谈起过这篇《技术观察》上的文章,并请她提供一些有关她所在公司的电子书政策的信息给我,特蕾西答应一有消息就通知我。

我很希望可以尽快投入到撰写传记的工作中去,所以我决定先打电话给斯托曼并跟他先大致聊一下有关这本书的计划。在电话中,斯托曼很明确地表达了他对这本书的兴趣和担心:“你读过我那篇有关电子书的文章吗?”

我告诉他我的确读过那篇文章,并且我正在等候出版社对于此事的回应。斯托曼给出两个条件:他不愿意对他反对的电子书许可证条款做出任何妥协,也不愿意被别人看成是他做出了妥协。“我不想参与任何让我看起来像个伪君子的事情。”斯托曼说。

对斯托曼而言,相比电子书阅读软件的问题,版权是个更大的问题。他说他可以忽略出版社或相关的第三方公司使用什么软件来发布电子书的问题,他只要出版社在版权声明中说明,允许读者自由地发布电子书的内容。斯托曼说,可以参考斯蒂芬·金(Stephen King)的《植物》所使用的出版模式。2000年6月,金在他自己的网站上发表声明:他将以连载的形式出版《植物》一书,这本书定价为13美元,每一个章节是1美元。如果有75%的读者为前一章付费,他就会发布一个新的章节。截至8月份,这个计划看上去实施得很不错,金已经发布了前两个章节,第三章也即将发布。

“如果这本书允许被自由地原样复制的话,我就可以接受。”斯托曼说。

我把这个信息传达给了特蕾西,并对她和我可以有办法商讨出一个双赢的协议,抱有很大的信心。我打电话给斯托曼预约这本书的第一次采访。斯托曼同意接受采访,而且没有再次询问有关电子书版权协商的进展。在第一次采访后不久,我又趁热打铁地安排了第二次采访(这次是在津汇),时间是赶在他出发去塔希提岛进行为期14天的度假之前。

正当斯托曼在塔希提岛度假时,从特蕾西那里传来了坏消息。她们公司的法务部门不愿意改变这本电子书的版权声明。如果读者想要把这本电子书转移给别人,就必须对电子书进行破解,或者把它转换成其他的开放格式,比如HTML。而这样的做法是违法的,并且会面临诉讼。

手里拿着两次新鲜出炉的采访内容,我不希望最终出版的书籍中无法包含这些内容。我很快决定动身去纽约,与我的代理人和特蕾西见面,商量一个折中的方案。

飞抵纽约后,我见到了我的代理人,亨宁·格特曼(Henning Guttman)。这是我们的第一次会面,看起来亨宁对于找到一个妥协的方案并不乐观,至少从出版社的角度来看是这样。这些历史悠久的大出版社本来就对电子书的出现充满疑惑,为了避免让读者逃避付费,他们并不乐意对版权条款进行改变。虽然亨宁是一个关注于技术图书的代理人,他仍对我所处的戏剧般的窘境感到好奇。我告诉他,我已经采访了两次斯托曼,并且告诉他我已经承诺斯托曼我们不会以让他看起来像个“伪君子”一样去出版本书。亨宁理解我被道德所绑架的困境,建议我把这一点作为谈判的关键点。

亨宁说,除此之外,我们还可以采用胡萝卜加大棒的策略。所谓的胡萝卜就是出版一本向黑客社区内在的道德致敬的电子书,这会带来不小的公众影响力。而所谓大棒就是出版一本并不能真正弘扬黑客文化的电子书。在2001年,俄罗斯黑客德米特里·斯柯里亚诺夫(Dmitry Sklyarov)来美国参加了著名的DefCon大会并介绍了一些破解电子书的方法,结果却在回国前被联邦调查局逮捕入狱。这件事情后来在网上引发了大范围的讨论。不过在这事发生之前,我们也早能猜到,破解现有的电子书只是时间问题。我们能想象,如果出版社出版一本内容是有关理查德·M·斯托曼的加密的电子书,那无异于在封面上用大字标明“请破解这本电子书”。

见过亨宁后,我打了个电话给斯托曼。为了能让我们的“胡萝卜”显得更具诱惑力,我向他介绍了一些我们可能可以使用的妥协方案。比如,以双重许可证的方式来发布书籍的内容的出版方案,就像Sun公司对Open Office这个自由桌面办公套件所做的那样。这样的话,出版社就能以正常的电子书出版方式出版一个商业版本的电子书,既可以发挥那些电子书软件的长处,又能同时再以HTML格式发布一个可以自由复制的版本。

斯托曼告诉我,他不反对双重许可证的方式,但他不同意自由版本比受限制的版本地位要更低一等。另外,他觉得双重许可证的方式过于累赘。他之所以可以接受Sun的Open Office使用双重许可,是因为他没有能力控制这个决定的制定。对于这本书而言,他完全有能力控制最终的产出,他有权绝拒合作。

我的其他一些建议也没有什么实质性的效果,唯一可以得到斯托曼认可的是他可以做出一些让步,同意将电子书的版权条款改为“允许除了商业使用外的各种形式的分享”。

在我挂断电话前,斯托曼建议我告诉出版社说我已经答应了斯托曼这部作品必须是自由的。我告诉斯托曼我不能答应这个说法,但我很清楚如果没有他的合作我是无法完成这本书的。斯托曼看上去很满意,以他惯有的结尾方式说了声“Happy hacking”,然后挂断了电话。

次日,我和亨宁见到了特蕾西。特蕾西说她的公司同意以不加密的方式发布本书的一些摘要,但摘要的长度需要限制在500个词以内。亨宁告诉她,这样的让步不足以把我从对斯托曼的道德义务中解救出来。特蕾西说,她的公司对于一些像Amazon.com这样的在线商家也有一些合同上的限制。即使出版社同意把这本书的电子版开放出去,也还面临着可能被其他合作伙伴起诉的风险。想要让出版社管理层妥协还是让斯托曼妥协,这个决定权在我。我可以违反先前与斯托曼的约定,继续使用这些采访素材,也可以恪守新闻工作者的职业操守,对出版这本书的口头承诺食言。

会议后,我和亨宁一起去了第三大街上的一个酒吧。我用他的手机给斯托曼打了个电话,不过没人接电话,所以只能给他留了个言。亨宁离开了一会儿,以便给我一些时间来思考。当他回来时,他拿着电话,在我面前晃了晃:

“是斯托曼打来的。”亨宁说。

这次对话从一开始就很不愉快。我把特蕾西所说的有关出版社的合同限制问题转告给斯托曼。

斯托曼很粗鲁地回复道:“那么,为什么我需要因为他们的合同限制而做出妥协?”

我说,因为让一个大出版公司为了一本30000多字的电子书去冒一个卷入法律诉讼的风险,是一个非常离谱的要求。 [RMS:他的假设是我不可能因为一点小小的原则去拒绝这个机会。]

“难道你还没有明白吗?”斯托曼说,“这正是我要坚持我的立场的原因,因为我需要发出一个胜利的信号,我要他们像以前一样,在自由和商业之间做出选择。”

“胜利的信号”这个词回响在我的脑海中,我感觉到自己的思维一瞬间游走到了路边的人行道上,人行道上满是步伐匆匆的行人。来到这个酒吧时,我很高兴地发现,这个地方距离那首1976年拉莫内斯(Ramones)的歌曲“53rd and 3rd”所纪念的街角只有半个街区的距离。当我还是一个音乐人时,我非常喜欢演奏这个曲子。当这些烦心的事情都凑到一起,我感觉到自己就像歌中所唱的那个一直遭遇挫折的家伙,精神就在崩溃的边缘了。说来也真是讽刺,这几周,我都忙着在记录被斯托曼折磨得死去活来的人。而如今,我自己却在百般努力地重复着这些人的老路,试图完成一件早已被证明是不可能完成的任务:说服斯托曼,让他妥协。

当我还在犹豫不决,是不是要恳求出版社改变立场,并透露出我对他们的同情时,斯托曼就像一头闻到血腥味的野兽,对我发起了攻击。

“这是怎么回事?你是在耍我吗?你是想按他们的意志去办吗?”斯托曼咄咄逼人地问道。

[RMS:从这句话中可以看出威廉姆斯没有正确的理解这次对话的内容。他把我比作是一只食肉动物,但事实上我只是拒绝了他试图让我接受的条件。正如前文所述,我已经作出了不小的让步,我只不过是拒绝对于原则性的问题作出让步。我经常这样做。一些对此不满的人就说我“完全不接受让步”,这完全就是不理解所形成的夸张了;有关这个问题,可以参考我的文章:http://www.gnu.org/philosophy/compromise.html 。那时候,我所担心的是他完全不顾我们先前达成的二人协议,不管我的反对出版一本通过DRM保护的图书。我所嗅到的不是“血腥味”,而是存在背叛的可能性。]

我再次提出有关双重版权的方案。

“你所说的版权应该是指许可证。”斯托曼冷冷地说。

“哦,是的,是许可证,或者版权,差不多吧。”我说。我像是水里一条受了伤的金枪鱼。

“你就不能按我所交待你的去做吗?”他咆哮道。 “你他妈的就不能按我所交待你的去做吗?”他咆哮道。 [RMS:我觉得这句话可能会引起误解,首先把“他妈的”当成副词来使用绝不是我的说话风格,其次,这句话也不太符合当时的语境。这句话听起来像是在责备一名不听话的下属。我觉得他有一种伦理上的义务,但是他不是我的下属,所以我也不会用这样的语气说话。通过笔记而不是录音来记录对话,他没法保证记录下准确的内容。]

我当时应该是一根筋地站在出版社的立场上跟他争辩到底了,因为我的记事本上记着这次对话中斯托曼的最后那段老生长谈的话:“我不关心这些。他们在做的就是一些邪恶的事情。我不能支持作恶!再见。”

当我放下电话,我的代理人递给我一杯刚倒的健力士啤酒。“我想你现在需要这个。”他笑着说,“我看到你打电话时混身在发抖。”

我确实在发抖,直到半杯健力士啤酒下了肚,才慢慢平静下来。我有一种奇怪的感觉,似乎自己变成了“邪恶”的代言人。 三个月前,当我坐在奥克兰的公寓中构思我的第一部作品时,也有过类似但更强烈的感觉。现在,我正坐在一个我只从摇滚歌曲中接触到过的世界里,与出版社的管理层开会,与我一天前才见到的代理人喝酒。这一切确实太超现实了,自己的生活就像是电影一样。

正当这个时候,我内心的荒谬因子突然爆发了。最初的震动让我流露出一丝笑意。我的代理人一定认为我像是一个脆弱的作家,正在经历一次前所未有的情感崩溃。而对于我自己来说,我只是开始认识到自己的境遇是如此的讥诮。无论最终能不能成交,我已经完成了一个漂亮的故事,只不过我还需要找一个地方来讲述这个故事。我渐渐收起了笑容,干了杯中的酒。

“欢迎来到斗争的前线,我的朋友。”我与代理人一边碰杯一边说,“并且享受斗争吧。”

如果这个故事真的是一个戏剧的话,这里就应该加入一个短暂、浪漫的插曲。我们的会议很紧张,结果也令人感到非常沮丧,于是特蕾西邀请我和亨宁与她一起去找她的一些同事们出去喝酒。我们离开了第三大街上的酒巴前往纽约东城,见到了特蕾西和她的朋友们。

一到那里,我就跟特蕾西展开了交谈,并且小心地避免谈论工作。我们的交谈非常愉快,也很放松。在告别时,我们约定次日晚上再见。这次交谈确实非常愉快,让我们忘记了有关斯托曼的电子书的问题。

回到奥克兰,我召集了一些新闻出版界的朋友和熟人,向他们讲述了我所遇到的困境。他们中的很多人都责备我在采访斯托曼前的谈判中放弃了太多的原则。 一位新闻学院的老教授建议我忘掉斯托曼所谓“伪君子”的说法,把故事完整地写下来。不少同行都很了解斯托曼与媒体打交道的精明能力,他们对我的处境表达了同情,但他们一致说:决定权在你。

我决定把这本书的出版事宜先放到一边。因为就拿最重要的采访一事而言,我其实也并没有太多的进展。不过,现在我有了不预先通过亨宁而直接与特蕾西沟通的机会。到了这年的圣诞节,我和特蕾西扯平了相互访问的次数,她飞到西海岸来了一次,我也第2次飞去了纽约。新年前夜,我向她求婚了。我决定选择纽约作为我们定居的地方。2月我带着我的笔记本电脑和所有有关斯托曼传记的研究笔记,和未婚妻一起飞去了肯尼迪机场。我和特蕾西的婚礼定在5月11日。虽然这传记成了死胎,我们却收获了一份美满的姻缘。

整个夏天,我开始考虑把我的采访笔记改编成杂志的文章。从道德上来说,我觉得这样做是合理的,因为最初的采访条款上没有规定采访内容的适用范围。实话说,隔了八个月的时间,我觉得为斯托曼写传记变得舒服了一些。9月我们通过电话以后,我只收到过斯托曼的两封电子邮件。两封邮件的内容都是谴责我在Upside Today这个网络杂志的文章中使用“Linux”一词而不是“GNU/Linux”。除此之外,我很享受这份安静。6月,在斯托曼在纽约大学发表演讲后一周,我抽空写了一篇有关斯托曼的5000字的杂志稿件。这一次,文字变得非常流畅。我想,是我跟斯托曼之间的距离感帮助了我,它帮助我恢复了曾经失去的信心。

7月,那是收到特蕾西的第一封电子邮件后的整整一年,我接到了来自亨宁的一个电话。他告诉我,位于加州塞瓦斯托波尔的O’Reilly & Associates出版集团对于出版斯托曼的传记很有兴趣。 这个消息让我很开心。在全世界的所有出版社中,O’Reilly看上去是对于造成先前胎死腹中的图书的原因最为知晓的公司,同时它也是为埃里克·雷蒙德出版《大教堂与集市》一书的公司。作为一个记者,我以前也重度依赖O’Reilly出版的《开源软件文集》一书来作为重要的史料。我也知道该公司出版的图书中,有不少的章节,包话斯托曼曾经写过的一章,都是以允许随意分布的版权条款来出版的。如果这次再与出版社在电子出版的问题上有分歧,那这些背景信息就会很有用。

果不其然,电子出版还是遇到了一些困难。亨宁告诉我说,O’Reilly打算把这本传记同时以纸质书和新的Safari Tech Books Online订阅服务的形式出版。亨宁提醒我,Safari的用户许可证中有一项特殊的限制,但是O’Reilly同意允许让用户在任意媒介上复制并分享这本书的文字内容。所以,作为作者,我需要在这两个许可证之间做出选择:出版开放许可证(Open Publication License,OPL)或GNU自由文档许可证(GFDL)。

我研究了这两种许可证的内容和背景。出版开放许可证(OPL)允许读者以整体或部分的方式复制和重新分发相关作品,无论是在“物理的媒介还是电子的”,只需要保证继续保持OPL许可证即可。在满足这两个条件的前提下,它也允许对作品进行修改。同时,OPL也包含一些选项,可以由作者来选用,可以限制读者在没有得到作者允许前不得对作品进行“实质性的修改”或以书籍的形式出版。

GNU自由文档许可证则允许在任何媒介上复制和分发文档,只要求保留相同的许可证。它也允许在一些条件下对文档进行修改。与OPL不同的是,它没有给作者禁止他人修改的权力。它也不给作者拒绝修改内容以避免他人出版一本类似的竞争作品的权力。然而,除了版权所有人以外的他人如果要出版100份以上的内容,则需要在封面和封底上提供一些必要的许可证相关的信息。

在研究这些许可证的时候,我也在GNU工程的官方网站上的“各种许可证与对此的说明”文章页面上找到了一些斯托曼对于出版开放许可证的批评。斯托曼对它的批评主要关注在有关创建修改后的版本以及作者有权选择拒绝修改这两点上。斯托曼认为,如果作者并不打算行使这两项限制权力,那他完全可以改用GFDL,这样可以避免在修改后版本中突然被加上相关限制条件的风险。

修改行为在两种许可证中的重要性都反映了它们的设计初衷,那就是允许软件手册的读者有机会去改进这些手册并把它们贡献到社区中去。由于我的书并不是一本手册,所以我对于两种许可证中对于修改的条款都有一些顾虑。我只是希望能够让我的读者有机会去交换图书的副本或是复制图书的内容,如果他们买了纸质的图书,也可以享有相同的自由。我感觉这两种许可证都可以满足我的需求,所以我就跟O’Reilly签了相关的合同。

但是,有关可以随意修改的条款还是引发了我的好奇心。在与特蕾西的早期谈判中,我曾经谈过对电子书使用GPL风格的许可证好处。我说,再不济的情况下,这样的许可证也可以对这本电子书的宣传起到正面的作用。在最好的情况下,这还可以鼓励读者参与到图书的写作过程中来。作为作者,我非常希望其他读者能帮我一起改进我的作品,而我也可以坐享其成。另外,看着一本书不断地演化也是一件很有趣的事情。我把未来的版本描绘成类似于《塔木德》的在线版本,我原始的文字在中间,两边的空白由第三方的评论来装饰。

我的灵感来自于Xanadu项目 http://www.xanadu.com/ ,这是泰德·尼尔森在1960年构想的传奇般的软件概念。在1999年的O’Reilly开源大会上,我看到了这个项目的开源版本Udanax,它的演示效果很让人震惊。在一个演示中,Uadanx把一篇父文档和它的衍生作品分成两栏纯文本进行展示。只要点击一下按钮,程序就可以把原文档和衍生作品中的每一个相关的句子联系起来。理查德·M·斯托曼传记的电子版不需要真正的用Udanax实现,但是既然我们在技术上有这样的可能性,那为什么不让读者能有一个参与的机会呢?

当O’Reilly的编辑劳里·帕瑞其(Laurie Petrycki)给我在OPL和GFDL中选择一个的机会时,我又一次萌发了这样的奇思妙想。到了2001年9月,也就是我签合同的时候,电子书已经成了一个几乎无人关心的话题。包括特蕾西所在的出版社在内的大部分出版社,都已经因为读者缺乏兴趣而停止了电子书的推广。我开始怀疑,如果这些出版社都不把电子书看成是一种出版形式而只是看成是一种社区建设的方式,那为什么还非得出电子书?

签完合同后,我通知斯托曼我们的图书项目可以继续下去了。我提到了O’Reilly在许可证方面给我们的选择,可以选择OPL或者GFDL。我告诉他我倾向于使用OPL,其原因只是因为我觉得没有理由要给O’Reilly的竞争者机会去只是换个封面就出版一本内容一样的新书。斯托曼回信说建议使用GFDL,因为O’Reilly以前也多次使用这个许可证。虽然去年发生过种种不愉快的事情,我还是建议他跟我做个交易:如果斯托曼能给我更多采访的机会,并且促成本书在O’Reilly出版,我就选用GFDL许可证。斯托曼同意接受更多的采访,但是对于出版相关的事宜的支持程度会取决于这本书的内容。这看上去很公平,于是我约定在2001年12月7日在剑桥对斯托曼再进行一次采访。

这次采访的时间与我的妻子特蕾西去波士顿出差的行程正好一致。在出发前两天,特蕾西建议我邀请斯托曼一起吃个饭。

她说:“不管怎么说,他也算是促成我们联姻的半个媒人。”

我给斯托曼写了一封电子邮件,他很快回复接受这次邀请。次日,我开车去波士顿,在酒店接上特蕾西,就转去了麻省理工学院。当我们到达科技广场,敲门进去时,斯托曼正在跟别人交谈。

“我希望你们能不介意”,他一边说,一边把门打开,门开得很大,我和特蕾西差不多可以听清与斯托曼对话的人的声音。她是莎拉,一个二十多岁的年轻女子。

“我私自邀请了其他人一起参加我们的饭局”,斯托曼诚恳地说,他狡猾地微笑着,跟当年和他在帕罗奥多的饭店里见面时看到一样。

实话说,我并没感到太多的意外。我几周前就听斯托曼的母亲说斯托曼有了个新的异性朋友。“事实上,他们上个月一起去了日本,理查德去接受武田奖”,李普曼当时是这么跟我说的。

在去饭店的路上,我听莎拉讲了她和理查德头一次见面的情景。有意思的是,这个情景让我觉得很熟悉。莎拉在构思一部小说时,听说了斯托曼,并对于他是什么样的性格觉得很好奇。她想在自己的作品中以斯托曼为原型设定一个人物形象,为了能了解这个形象的个性,她对斯托曼进行了一次采访。事情就是这样开始的,他们两个人从2001年年初就开始约会了,莎拉回忆道。

“我非常景仰理查德建立起这整个自由软件运动的方式,而这个运动只是为了满足他个人的一个想法。”莎拉向我解释着她关注斯托曼的原因。

我的妻子立刻抛回一个问题:“那么,他真正的想法是什么?”

莎拉马上回答说:“粉碎孤独。”

晚餐期间,我尽量让两位女士多说点话,并且尝试着看看一年来斯托曼是不是多少有些改观,不再那么倔强。但是一路谈下来,他还是依旧固执己见。斯托曼的眼光数次停留在我妻子的胸部,表现得比我印象中的样子更为过分,但他还是跟平时一样保持着敏感的状态。我的妻子无意中说了声“愿上帝不会让这样的事再次发生”,结果得到了一个典型的斯托曼式的批评。

“我不想打断你,但是上帝并不存在!”斯托曼说。 [RMS:我当时一定是个冷面笑匠。他可以把我当成是一个聪明的家伙,但不能责备我。]

过了一会儿,晚餐结束后,莎拉离开了,斯托曼开始看上去放松了一些警惕。当我们路过附近一家书店时,他承认过去的一年让他改变了对生活的愿景。“我曾经以为我会一辈子孤独,”他说,“不过很幸运的是我错了。”

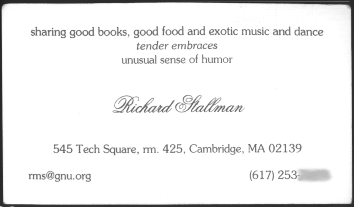

告别前,斯托曼给了我一张他的“快乐卡”,一张写有斯托曼的地址、电话号码和爱好(“分享好书、好吃的和国外的音乐和舞蹈”)的名片,以便于我安排最后一次采访。

图四 斯托曼的“快乐卡”,是在我们一起吃饭那个晚上给我的

次日,我们几个人一起去吃点心,斯托曼看上去比前一天晚上更沉浸于热恋中。回忆起他在克利尔舍堂的宿舍管理员有关“长生不老药”利弊的争执,斯托曼表示希望有一天科学家们能研究出让人类永生的关键因子。“现在,我终于开始在生活中找到快乐,我希望我能一直快乐下去。”他说。

当我提到莎拉所说的“粉碎孤独”的评价,斯托曼没有意识到身体和精神层面的孤独和黑客层面的孤独之间的联系,他说:“分享代码的推动力来自朋友情谊,而友情在更低的一个层面。”不过,后来又提到这个话题时,斯托曼承认了他对孤独,或者说是对持续的孤独的恐惧。 [RMS:在黑客与黑客之间,社区的层面上] 在GNU工程最初的岁月里,这样的孤独帮助他做了的各种重要的决定。

他说:“我对计算机的迷恋不是任何别的东西的结果。如果我人缘更好,有更多追随我的女性,我对计算机的迷恋也不会有什么改变。当然,我感觉到自己没家,找到一个人又失去她,找到另一个又摧毁她,这对我一生都有很大的影响。我失去的是我们的宿舍,我摧毁的是人工智能实验室。没有家和社区的归属感所带来的不安全感非常巨大,它们迫使我去战斗,并把它们抢回来。”

这次采访过后,我不禁感受到我们这类人在情感上的相似性。听到莎拉说斯托曼所吸引她的地方,听到斯托曼本人描述激发他投身自由软件运动的情感因素,我才认识到了我自己撰写这本书的源动力。从2000年7月开始,我就学着去赞扬理查德·斯托曼这让人赞扬又让人排斥的双重性格。就像我的前辈伊本·莫格林,如果把斯托曼的这种性格当成是一种附带现象,把它与整个自由软件运动隔离开来去分析,那将是一种巨大的错误。在某种程度上说,斯托曼的性格与自由软件运动是相辅相成,完全互补,不可分割的。

[RMS:威廉姆斯把他的感受进行了客观的描述,包括正面的和负面的,作为对我的分析,但是这些同时也是他自己对于外观、服从和商业成功的态度。]

我肯定不会每一位读者对于斯托曼都有相似程度的认同感——即使在读完这本书后,有些人仍然会完全不认同斯托曼,但我敢断定有些人会认同他。很少人能做到像理查德·M·斯托曼这样特立独行。但我真诚地希望这本书能起到一个抛砖引玉的作用,在GFDL的激励下,能有更多人产生与我写作本书时类似的动力,向本书中补充更多的观点,让斯托曼的形象更加地丰满起来。